介護タクシーとは、自力での移動が不可能な人を対象にした訪問介護サービスの一種です。介護保険が適用される介護(保険)タクシーと適用されない保険タクシーに大別されますが、広義では、ユニバーサルデザインタクシーと民間救急も介護タクシーに含まれます。

本記事では、介護(保険)タクシーと福祉タクシー、ユニバーサルデザインタクシー、民間救急の4種類の介護タクシーについて、その特徴や利用対象者などについて解説します。

介護タクシーは大きく分けて4タイプある

介護タクシーは、大きく分けて次の4タイプです。

- 介護(保険)タクシー

- 福祉タクシー

- ユニバーサルデザインタクシー(UDタクシー)

- 民間救急

ここからはそれぞれの定義について、説明するので、参考にしてください。

介護(保険)タクシー

介護保険が適用される介護(保険)タクシーは、訪問介護サービスに含まれる「通院等乗降介助」を行うタクシーを指します。

介護タクシーは、介護福祉関連の資格を保有する運転手から、乗降介助といったサービスを受けられるのが特徴です。プロの介護士からサービスを受けられるため、「自宅に家族の車があるが、介助側の負担が大きくて乗せられない」という方でも、安心して利用できます。

福祉タクシー

福祉タクシーは、福祉自動車を使用する運送や、障害者などの運送に業務の範囲を限定した許可を受けた車両を使用した運送を展開するタクシーです。正式な名称を「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」と呼びます。

福祉タクシーは、病院までの送迎や買い物の付き添いなど、さまざまな移動のサポートを提供するのが特徴です。提供する移動のサポート(外出支援サービス)については、タクシー業界内で、「福祉輸送サービス」「ケア輸送サービス」などと呼ばれています。

ユニーバーサルデザインタクシー(UDタクシー)

ユニバーサルデザインタクシー(UDタクシー)は、広い開口部にスライドステップを備え、被介護者の障害者や高齢者が車いすのまま乗車できるといった設計が施された一般タクシー車両です。

UDタクシーは車内の縦にも横にもゆとりある空間が確保され、利用者がゆったりくつろげるのが特徴です。また、乗降口に開閉に連動するステップが装備されたうえで、乗降口の地上高が低く設計されているため、利用者がスムーズに乗り降りできます。

民間救急

民間救急とは、緊急性が少ない患者を病院や社会福祉施設などに搬送する民間事業者です。正式には「一般乗用旅客自動車運送事業(患者者等搬送事業)」と呼ばれ、消防庁の指導基準に基づいて運用されます。

民間救急は、車両が救急車並みの装備を備えていたり、緊急性がなくても介助員付きで搬送できたりするのが特徴です。ただし、機材利用や介助などで搬送料金がかかるほか、原則として医療行為が行われません。

各介護タクシーの特徴

ここからは、各介護タクシーの特徴について、次の項目別に解説します。

- 特徴

- 利用対象者

- 介護保険の適用可否

- 利用料金

- 主な利用目的

- 利用方法

- メリット・デメリット

介護(保険)タクシー

特徴

介護(保険)タクシーは、公的介護保険の訪問介護サービス「通院等乗降介助」に該当するため、原則として、「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」のみに利用可能です。

ここでいう「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」とは、通院のほか、預貯金の引き出しや選挙における投票などが挙げられます。

利用目的が制限されており、ドライブや旅行など、嗜好のための利用や、日用品以外の買い物などでの利用ができません。

利用対象者

介護(保険)タクシーの利用対象者は、自宅や有料老人ホームなどに住む要介護1〜5の認定を受けた方のなかで、ケアプランに「乗降介助・身体介護が必要」との記載がある方です。

ただし、その利用条件に当てはまらない場合でも、介護タクシー自体は介護保険を使わずに利用可能です。その際の利用料金は全額自己負担となります。

介護保険の適用可否

介護保険は条件を満たせば、介助料金のみ適用されます。

利用料金

介護タクシーの利用料金は、タクシー運賃のほかに、介助の費用と介護器具のレンタル料金が加算される仕組みです。介護保険の対象になるのは介助の費用だけで、介護器具のレンタル料金は全額自己負担となります。

主な利用目的

前述のとおり、介護タクシーの利用目的は、「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」と定められており、用途は次のような事例に限定されます。

- 受診やリハビリなど、医療機関への通院

- 補装具や補聴器、メガネなど、本人が行かなければならない日常生活に必要な買い物

- 銀行などでの預貯金の引き出し

- 公共機関における申請や、選挙の投票

利用方法

まずはケアマネージャーに介護タクシーを利用できるか相談し、外出の理由が介護タクシーの利用条件に合うか判断してもらいます。

利用条件に合致する場合は、ケアマネージャーに出発地や目的地、スケジュール、必要なサポート内容などを明記したケアプランを作成してもらいます。

ケアプランを作成してもらった後は、介護タクシー業者との契約締結です。契約が締結できれば、業者に連絡を入れて利用日を確定させましょう。

メリット・デメリット

介護タクシーでは、運転手が介護福祉関連の資格を持っているため、車両への乗降以外に、着替えの補助や持ち物の用意といったサポートを受けられます。医療機関を通院する場合は、必要に応じて受付の代行や受診後の薬の受け取りもしてもらえるでしょう。

また、利用条件に合致すれば、介護保険の対象となる介助料金の減免を受けることが可能です。

一方、介護タクシーでは、原則として家族が同乗できません。例外的に家族の同乗が認められる場合がありますが、特別な事情により同乗を希望する場合は、ケアマネージャーに相談しましょう。

また、介護タクシーでは、タクシー業者により受けられるサービスがケアプランに記載された内容に限定されます。訪問介護サービスの一環であることから、タクシー業者が1人の利用者に対し、同日中に2回以上訪問介護サービスを提供する場合、それぞれのサービス間に2時間以上間隔を設ける必要がある点にも注意が必要です。

福祉タクシー

特徴

福祉タクシーの使用車両には、バリアフリーへの配慮が施されています。

具体的には、車椅子利用者がそのまま乗り降りできるよう、後部座席のドアを開けて車椅子ごと車内へ持ち上げられるリフトが搭載されているタイプの車両があります。また、トランク部分のバックドアを開けてスロープを展開することで、利用者がスムーズに乗り降りできるタイプの車両も少なくありません。

制度面では、多くの自治体が、交通弱者を支援するため、福祉タクシーの利用料金を補助する制度を設けているのが特徴です。たとえば、東京都小平市は、心身障がい者・児が福祉タクシーを利用した際にタクシー券1枚につき500円を助成する制度を設けています。

利用対象者

福祉タクシーには、利用制限がありません。福祉タクシーは介護保険の適用外により、介護保険の規則に拘束されないためです。そのため、ケアプランの作成も不要であるほか、家族の同情も可能となっています。

ただ、国土交通省の通達「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて」では、福祉タクシーの対象利用は次のように規定されています。

- 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者

- 介護保険法に基づく要介護認定を受けている者

- 介護保険法に基づく要支援認定を受けている者

- 肢体不自由や内部障害、知的障害、精神障害その他の障害などにより、単独での移動が困難かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者

- 消防機関または消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける者

出典:国土交通省「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて」

介護保険の適用可否

福祉タクシーは国土交通省の管轄のため、介護保険を適用できません。

利用料金

福祉タクシーの料金体系は一般的なタクシーと同じで、走行距離や乗車時間に応じて運賃が加算されます。

そのうえで、車椅子やストレッチャーといった機材貸出料金のほか、運転手による介助料がオプションサービスとして発生する場合があります。

これらの費目はすべて自己負担です。また、福祉タクシーは社会福祉制度から独立した民間企業のサービスであるため、運賃やオプションサービスの料金がタクシー会社によって異なります。

そのため、事前にタクシー会社に問い合わせることをおすすめします。

主な利用目的

福祉タクシーの利用目的には制限がありません。そのため、介護タクシーでは対象外となる用途でも利用できる場合があります。具体的には、次のような用途です。

- 病院への定期的な通院

- 旅行や娯楽を目的とした移動

- 嗜好品の買い物

- 家族や友人との食事

利用方法

福祉タクシーはサービスを提供しているタクシー会社に連絡し、予約すれば利用できます。

前述のように、福祉タクシーの利用支援事業が展開されている自治体も少なくありません。もし居住する自治体が利用支援事業を展開している場合は、利用日よりも前に福祉タクシー利用券を役場窓口で受け取っておき、利用当日、運転手に利用券を手渡すとよいでしょう。

メリット・デメリット

福祉タクシーは利用目的に制約がないのが最大のメリットです。そのため、病院への通知や入退院時の送迎といった、医療介護における移動手段としてだけでなく、ショッピングや外食など、普段のお出かけにも利用できます。

また、福祉タクシーは、車椅子のままや、ストレッチャーを使用している状態でも乗降可能で、乗降時の身体的負担を減らせるメリットもあります。

一方、福祉タクシーは介護保険の適用外であるため、介護タクシーにある介助費の割引を受けられません。また、介助負担の大きさから、一般的なタクシーと比べて、運賃が割高になる傾向があります。

また福祉タクシーは事前に予約が必要になるほか、タクシー会社によっては、介助人がいない可能性があります。介助人がいない場合は、家族の介助を受ける必要があるでしょう。

ユニバーサルデザインタクシー

特徴

ユニバーサルデザインタクシー(UDタクシー)は、車椅子に乗ったまま乗り降りできるスロープや乗降口、乗降用の手すりといったバリアフリーの設備が設けられているのが特徴です。

また、UDタクシーはラゲッジスペース(荷室)が広いため、キャリーケースや大きな楽器などを積載可能。

荷室の拡張に伴い、車内空間が一般的なタクシーよりも広く設計されており、ゆったりとくつろげます。

利用対象者

UDタクシーには利用制限がありません。そのため、健康な方はもちろん、足腰の弱い高齢者や車椅子使用者、ベビーカー利用の親子連れなど、誰でも利用できます。

介護保険の適用可否

UDタクシーは一般タクシーに分類されることから、介護保険が適用されません。

利用料金

UDタクシーの利用料金は、基本的に通常のタクシーと変わりません。

主な利用目的

UDタクシーには利用目的に制限がありません。そのため、UDタクシーは医療施設の通院に限らず、仕事や買い物など、多様な用途で利用できます。

利用方法

UDタクシーを利用するには、UDタクシーを導入している会社に電話か、配車アプリを通じて予約します。

メリット・デメリット

UDタクシーは、健康状態に問わず、誰でも利用できるのがメリットです。機能面では、広々とした車内空間や安全に配慮された乗降口などにより、一般車両のタクシーを利用できない人でも乗降、利用しやすくなっている点がメリットといえます。

一方、UDタクシーは、乗務員に特別な資格要件を求められないことから、運転手が車椅子ユーザーに対応できないケースがあります。こうした事情により、タクシー事業者が道路運送法に違反するにもかかわらず、車椅子ユーザーの乗車を拒否することが社会問題化しています。

民間救急

特徴

緊急性が低い傷病者の搬送を目的とした民間救急は、依頼者の予約により指定された時間・場所に患者を搬送します。所要時間と搬送距離に応じて料金がかかるのが特徴です。

また、民間救急は車両にサイレンや赤色灯の設置が認められていません。そのため、緊急走行ができません。

さらに、民間救急では、乗務員が救命士や看護師であっても、現行法のもとでは医療行為を行えません。しかし、あらかじめ医療処置が必要な人を搬送するときは、患者の傷病悪化の防止を目的に、乗務員が気道確保や体位管理といった応急手当を患者に施すことが可能です。

利用対象者

民間救急は、基本的に何らかの障害で移動に不自由だったり、要介護・要支援の状態になったりしている方が利用対象です。具体的には、次の要件に当てはまる方が利用対象者に該当します。

- 身体障害者手帳の交付を受けている方

- 要介護認定を受けている方

- 要支援認定を受けている方

- 上記①〜③に該当する方のほか、肢体不自由や内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有することなどにより単独での移動が困難かつ、単独でのタクシーその他の公共交通機関の利用が困難な方

- 消防機関または消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者

ただし、事業者が「車両に搭載する積載資器材で利用対象者に十分な医療処理を施せない」と判断すれば、利用を断られる場合があります。

介護保険の適用可否

民間救急には、介護保険が適用されません。民間救急事業者による患者者等搬送事業は、介護保険適用外であるためです。

ただし、患者が検査や特殊な治療、手術目的で病院間移送された場合、国民健康保険法に基づいて移送費が支給される場合があります。

利用料金

事業所にもよりますが、民間救急の利用料金は、運賃料金と介助要員料、資器材使用料、介助料、有料道路代などを合算した料金です。

このうち、運賃料金については、営業所から出発地を経由して患者を目的地に搬送した後、営業所に帰着するまでを計算区間とし、時間制と距離制のどちらか高い方の運賃が適用されます。

主な利用目的

民間救急は、主に患者を病院へ搬送する場合に利用されますが、次のようなケースで利用される場合があります。

- 入院先の病院から別の病院へ搬送する

- 退院や通院先の医療機関での治療を終えて自宅へ帰宅する

- 救急車を呼ぶほど緊急ではない場合の搬送

- イベント参加や旅行での移動

患者の状態にもよりますが、上記目的を達成するため、新幹線や飛行機を利用しながら、県外や遠隔地に搬送する場合があります。

利用方法

民間救急の利用方法は、直接搬送を依頼したい業者に連絡するか、東京民間救急コールセンターといった予約受付機関に連絡します。

予約後は搬送当日までに搬送手段や経路、時間を決めるほか、医療処置を受けている場合、処置内容やバイタルサインなどを継続的に観察します。

メリット・デメリット

民間救急は、緊急性が低い場合でも利用できるのがメリットです。

「救急車を利用するまでもないが、自力での移動が難しい」という場合に医療処置を継続しながら利用できるのは心強いといえます。

また、民間救急によっては看護師資格を持つ乗務員が同乗してくれたり、救急車並みの装備を備えたりしているため、容体が悪化したときも心配が不要です。

一方、民間救急は公的な救急車ではないため、利用料金がかかる点がデメリットです。また緊急走行できないため、救急車と比べて目的地に到着するスピードが遅いのもデメリットとされます。

4タイプの介護タクシーの比較

| 福祉輸送事業者(介護タクシー) | 一般のタクシー事業者 | 患者等搬送事業者 | ||

| 名称 | 介護(保険)タクシー | 福祉タクシー | ユニバーサルデザインタクシー | 民間救急 |

| 特徴 | 介護保険適用 福祉車両 | 介護保険適用外 福祉車両 | 介護保険適用外 福祉車両(トヨタのジャパンタクシーが多い) | 介護保険適用外 医療機器が充実した専用車両 |

| 対象 | 要介護1以上 ケアプラン内のみ 利用可1人で公共交通機関利用不可、など | 公共交通機関が利用困難な方 介護保険適用外での利用 家族などの介助人が同乗可 | 誰でも利用可 | 搬送に医療行為の継続が必要な方 |

| 介護保険 | 利用可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |

| 利用料金 | 乗降・身体介助のみ保険適用 | 自己負担(介助・搬送費・器械レンタル代) | 自己負担 *一般タクシー料金 | 原則自己負担 *移送費のみ支給される場合 |

| 目的 | 通院や通所、金融機関での手続き、選挙など | 利用目的に制限なし | 一般の方以外に、車椅子移動の方や高齢者なども乗車可 | 医療行為が必要な方の転院・外出自宅・施設⇄病院間などの移動 |

| 利用方法 | ケアマネージャーに相談 *ケアプランの作成が必要 | ・福祉タクシー事業者に連絡 ・ケアマネージャーに相談 | 制限なし(路上で呼び止めることも可能) | ケアマネージャーや医療ソーシャルワーカーに相談 |

| メリット | 介護保険を利用することで費用を抑えられる | 誰でも利用できるうえに、搬送時に車椅子やストレッチャーを使用できる | ・一般の方以外に、車椅子移動の方や高齢者、妊婦なども乗車可 | ・救急車を呼ぶほどではないが、医療行為を継続しながら搬送できる・医師や看護師を同乗させることもできる |

| デメリット | ・ケアプラン内の対応のみ ・訪問介護の2時間ルールの制限あり ・家族などの介助人の同乗不可 | ・事前予約が必要 ・事業所に介助人がいないケースあり(事前確認が必要) ・介護タクシーより割高 | ・近年、乗車拒否が問題視 ・運転手が車椅子対応できないケースがある | ・緊急走行ができない ・福祉タクシーに比べ割高 ・事前予約が必要 |

*上記タクシー以外に介護タクシーには、「医療ケア児支援事業」「おつかいタクシー」「陣痛タクシー」があります。問い合わせ先は、「医療ケア児支援事業」が医療ケア児支援事業センター、「おつかいタクシー」「陣痛タクシー」が該当する役場窓口、もしくは福祉タクシー事務所になります。いずれも事前の登録や予約が必要です。

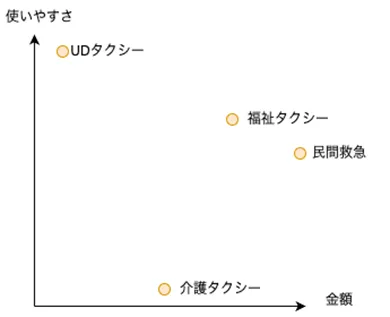

上記の比較項目のうち、各介護タクシーの使いやすさと金額を座標図でまとめると、次のようになります。

まとめ

本稿は、4タイプに分けられる介護タクシーについて解説しました。解説しきれない内容もありますが、まとめると、次のようなことがいえます。

- 介護タクシーを利用する前には事前にケアマネージャー・医療ソーシャルワーカーに相談する方が搬送の失敗リスクを低減できる

- UDタクシーを除く介護タクシーは普通のタクシーより割高であるため、事前の料金シミュレーションをするのがおすすめ

- タクシー事業者からの見積もりは複数社から取り、必要項目を比べる。現場状況により急きょ追加されるサービスも問い合わせおく

- UDタクシーは街中で呼び止められるが、福祉に対応できる運転手が少なく、乗車を拒否されるケースもある

- 民間救急は救急車ではないため、救急と迷った際は【#7119】に電話する

以上のように、介護タクシーは複数タイプがあるため、利用者の状態に応じて適切なサービスを選ぶことをおすすめします。ケアマネージャーや医療ソーシャルワーカーとの相談のもと、適切なサービスを選べれば、日常生活を送れるでしょう。