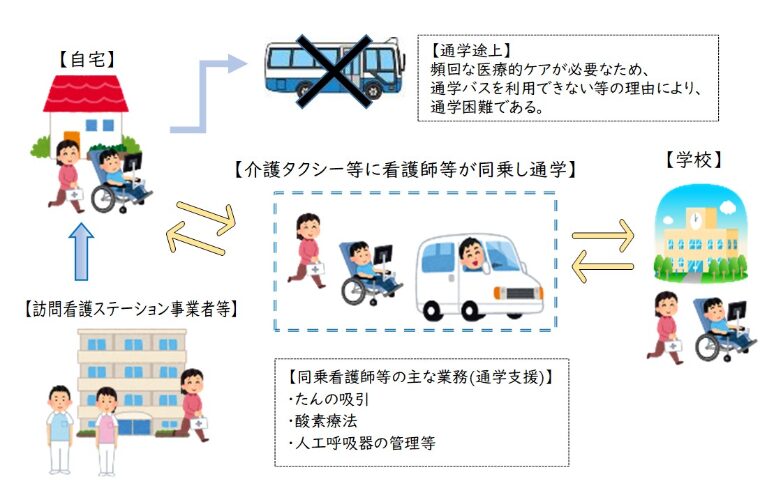

大阪府は、介護タクシーに看護師や看護職員が同乗し、児童生徒に医療的ケアを提供する「医療的ケア通学支援事業」を実施しています。

この事業を利用するためには、訪問看護事業者だけでなく、介護タクシー事業者との契約が必要です。

つまり、同支援事業は、介護タクシーと看護師が連携しながら、児童生徒に送迎と医療的ケアを提供する事業となります。

本記事では、医療的ケア通学支援事業の対象者や対象事業者について説明した後、同支援事業を利用するまでの流れについて解説します。

医療的ケア通学支援事業とは

医療的ケア通学支援事業は、看護師や介護職員が介護タクシーに同乗し、児童生徒の医療的ケアを実施しながら通学を支援する大阪府の事業です。2020年9月に運用がスタートしました。

同支援事業は、送迎を担うタクシー事業者と、医療ケアを担う医療機関の2者が協力して障害を持つ学生を学校へ送迎するのが特徴。送迎にかかった料金は府が全額負担するお得な制度となっています。

医療的ケア通学支援事業の対象者

医療的ケア通学支援事業は、次の条件をすべて満たす方です。

- 府内学校に在籍している児童生徒

- 通年にわたって通学中に医療的ケアが頻回に必要なため、通学が困難な状態にある

- 当該通学を安全に行うとともに、学校での万全な医療的ケアの体制を確保できると府教育委員会・当該学校長が判断していること

なお、頻回に必要とする医療的ケアについては、次のものに合致する必要があります。

- 口腔内または鼻腔内の喀痰吸引(*)

- 気管カニューレ内部などの喀痰吸引

- 酸素療法や人工呼吸器の管理など

- 1から3と同等の医療的ケアと委員会が認めるもと

*喀痰吸引:吸引装置を使用して口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部の痰を吸引すること

医療的ケア通学支援事業の対象事業者

タクシー事業者

児童生徒の送迎を担うタクシー事業者については、次の要件を満たす必要があります。

- 道路運送法に基づき、旅客自動車運送事業(一般乗用自動車運送事業等)を実施している事業者

- 同法に基づき、自家用有償旅客運送(福祉有償運送)を実施している事業者

つまり、介護タクシー事業者でないと、通学の支援ができません。

訪問看護事業者

医療ケアを担う訪問看護事業者については、次の要件を満たす必要があります。

- 訪問看護ステーション事業者や放課後等デイサービス事業者など、対象児童生徒に医療的ケアを実施できる看護師や介護福祉士が所属している事業者

- 介護職員が所属する事業者では、都道府県知事から、「喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)」として登録を受けた事業者

医療的ケア通学支援事業の特徴

医療的ケア通学支援事業には、次の3つの特徴があります。

- 利用回数に上限がない

- 利用費は全額大阪府が負担

- 3年制の学校であれば1回の申請で卒業まで使える

上記特徴は、医療的ケア通学事業の利用を検討するうえで重要な要素です。ぜひ参考にしてください。

利用回数に上限がない

医療的ケア通学支援事業には、利用回数に上限がありません。

ただし、利用する児童生徒の保護者は、一月あたり(4週)の利用制限を決めた「利用計画」を作成しなければなりません。利用計画の作成にあたっては、児童生徒の体調を考慮しつつ、利用開始日や回数について主治医や学校と相談することが推奨されます。

利用費は全額大阪府が負担

医療的ケア通学支援事業の利用にかかる費用は、大阪府が全額負担してくれます。

ただし、利用計画に沿って利用されなかった場合に発生するキャンセル料については、負担しなければならない場合があります。

3年制の学校であれば1回の申請で卒業まで使える

医療的ケア通学支援事業の有効期限は、3年間です。そのため、3年制の学校であれば、1回の申請で同支援事業を卒業まで使えます。

逆に有効期限が余っても、卒業と同時に府内学校の児童生徒でなくなれば、同支援事業はその時点で使えなくなる点に注意が必要です。

医療的ケア通学支援事業を利用するまでの流れ

医療的ケア通学支援事業を利用するには、車両と看護師の両方を手配しなければなりません。

ここからは、手配するための流れについて解説します。

車両の手配

1.学校に相談

支援事業の利用を希望する保護者は、その旨を伝えます。

利用を希望する旨を学校に伝えると、学校は保護者に必要書類を手渡します。

2.学校に届出書を提出

保護者は、「医療的ケア通学支援事業就学奨励費通学届出書」に必要事項を記載し、学校に提出します。

3.タクシー事業者に相談

保護者はタクシー事業者を訪ね、利用日の調整やキャンセル時の対応について確認するとともに、同意を得ます。

4.学校に同意書を提出

保護者はタクシー事業者の同意を得た後、事業者と交わした同意書を学校に提出します。

5.委任状を提出

保護者は同意書を提出するタイミングで、運賃の支払いに関する委任状を学校に提出します。

6.利用開始

書類提出が完了すれば、タクシーの運行がスタートします。

7.事業者に運行伝票の作成を依頼する

保護者は、運行ごとにタクシー事業者に運行伝票の作成を依頼します。

事業者は伝票を作成後、直接学校に提出します。

8.事業者に請求書の作成を依頼する

保護者は月ごとにタクシー事業者に、利用明細が記載された請求書の作成を依頼します。

事業者は請求書を作成後、直接学校に提出します。

看護師の手配

1.学校に相談

支援事業の利用を希望する保護者は、その旨を学校に伝えます。

相談を受けた学校は、事業の対象校であるかどうかを回答してくれます。事業の対象である場合、学校は事業概要を説明するとともに、訪問看護事業者に相談するよう助言してくれます。

2.訪問看護事業者に相談

保護者は学校に相談した後、利用希望日や児童生徒の健康状態など、必要な情報を訪問看護事業者に伝え、事業者が受託可能かどうかを確認します。

3.事業者との相談結果が良好であれば、学校にその結果を報告し、申請書を受け取る

訪問看護事業者との相談の結果が良好であれば、保護者はその旨を学校に報告し、次の書類を受け取ります。

- 医療的ケア通学支援事業利用(変更)申請書

- 医療的ケア通学支援事業のてびき

- 通学計画

- 同意書

- 主治医の指示書

- 見積書作成について

- 見積書

4.主治医に指示書の作成を依頼する

保護者は主治医の指示書に記載を希望する内容について訪問看護事業者と事前に協議した後、医療機関を訪ね、主治医に指示書の作成を依頼します。

5.指示書の内容を確認する

保護者は指示書を訪問看護事業者に送り、内容を確認します。指示書の内容について、事業者の合意を得られない場合は、主治医に指示書の再作成を依頼します。

6.学校に申請書類を一式提出する

主治医の指示書が完成した後、保護者は、次の書類を学校に提出します。

- 医療的ケア通学支援事業利用(変更)申請書

- 通学計画

- 主治医の指示書

- 同意書

- 見積書

7.利用の承認を受ける

府教委が保護者に対して申請の審査結果を通知します。

8.利用開始日の決定通知を受ける

学校が保護者に対して利用開始日の決定通知を送ります。

9.学校、事業者と打ち合わせをする

保護者は学校とタクシー事業者、訪問看護事業者と打ち合わせをし、学校内の車両停車場所や学校到着後の引き継ぎ方法について確認します。

10.安全確認(試走)を実施する

対象児童生徒と保護者、看護師などがタクシーに同乗し、車両の揺れや停車可能場所などを確認します。

11.通学支援を開始

看護師同乗による通学支援を開始します。

12.日報を作成

利用開始後は、運行ごとに保護者・学校・事業者の3者で日報を作成します。

13.指示書を見直す

主治医の指示書の取り直しが必要になった場合、まず事業者が府教委に連絡します。

その後、府教委から連絡を受けた保護者が主治医に取り直しを依頼します。

まとめ

対象事業者で説明したとおり、医療的ケア通学支援事業を利用するには、介護タクシーが必須です。

児童生徒の送迎を担う介護タクシー事業者は、利用者自身が見つけなければなりません。大阪府内にはさまざまなタクシー事業者がありますが、よい事業者の選択が、円滑な送迎と適切な医療ケアにつながるでしょう。